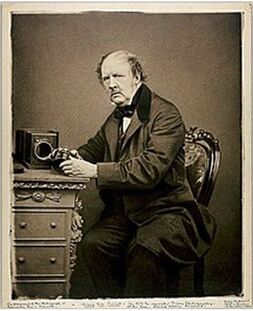

William Henry Fox Talbot

William Henry Fox Talbot

René Talbot

von Lester Golden

Es war Liebe auf den ersten Blick - der hoch aufragende Mast, der sich auf der Amsterdamer Bootsausstellung 1992 über das Deck und den Rumpf der White Eagle im neoklassischen Stil der J-Klasse erhob. Ich ging an Bord und bat ein Besatzungsmitglied, den Kapitän zu sprechen. Rene war der Kapitän, dem ich die Geschichte meiner noch nicht einmal ein Jahr alten Firma erzählte, die Fotos und Broschüren für Yachtbauer herstellt. Er erzählte mir die fesselnde Geschichte der ersten postkommunistischen Superyacht der Welt, die in Danzig von einer gemischten deutschen und polnischen Belegschaft gebaut wurde, die auf Englisch zusammenarbeitete.

So begann eine 30 Jahre währende Freundschaft mit meinem einzigartigen, leidenschaftlichen und obszön großzügigen Kunden, in der unsere Broschüren in seinem Keller lagen, ich in seinem Bürozimmer im Erdgeschoss wohnte und die wunderbare Küche seiner polnischen Partnerin genoß. Sehr leckere schwäbische Maultaschen in der Kneipe um die Ecke standen ebenfalls auf dem Speiseplan dieser Freundschaft.

Es begann mit einem unvergesslichen Fotoshooting Anfang Oktober 1992 in Villefranche und bei der klassischen Yachtregatta Nioulargue in St. Tropez auf der Liebe auf den ersten Blick White Eagle. Es gab mehrere Gemeinsamkeiten, die ein Zusammentreffen von uns beiden ermöglichten. Rene war ein Italophiler, der eine sehr liebevolle Beziehung zum Essen hat, und mein Partner Jason und ich lebten in Mailand. Ich fand Renes Französisch so lustig, wie er mein bisschen schlechtes Gymnasialdeutsch fand; gute Aussprache, aber Grammatiklos (Rene wartet immer noch darauf, dass ich das Verb an die richtige Stelle setze). Rene war ein intellektueller Autodidakt, der die Herausforderung annahm, mit meinem geschulten Historikergeist zu sprechen, da er eine interessante Familiengeschichte zu bewältigen hatte.

Ich lernte Renes Familiengeschichte sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, direkt von ihm und beobachtete, wie er mit seiner 1918 geborenen schwäbischen Mutti sprach. Ich beobachtete auch, wie sich aus dieser Familiengeschichte sein Aktivismus für das Post-Yachting-Geschäft entwickelte. Wir waren weniger als ein Jahr auseinander und beide Kinder der Aktivismus-Ära nach 1968, gegen den Vietnamkrieg in den USA und gegen die beschönigte Amnesie der Geschichte in Deutschland. Renes besondere Familiengeschichte veranschaulichte die generationenübergreifende Abrechnung der Kinder mit der Nazi-Vergangenheit ihrer Eltern und Großeltern.

Rene verkörperte die Widersprüchlichkeit im deutschen Nachkriegsdenken. Seine Mutter, die 1918 geboren wurde und ein Jahrhundert lang lebte, stammte aus einem Dorf in der Nähe von Stuttgart. Während des Krieges diente sie als Krankenschwester im polnischen Epizentrum der Shoah, sagte Rene jedoch aufrichtig, dass sie nichts von den Vernichtungslagern gewusst habe. In einem Café am Wannseekanal in Berlin, nicht weit von der Villa entfernt, in der die Nazis die Shoah planten, habe ich gesehen, wie Rene auf den Tisch schlug und zu seiner Mutter sagte: "Wie konntest du nichts wissen?".*

Sein Vater hingegen stammte aus dem anderen Deutschland, einer kosmopolitischen Familie französischer und englischer Herkunft, die fotografische Geräte importierte. Renes Nachname weist ihn als einen entfernten Nachkommen des englischen Wissenschaftlers, Fotografiepioniers und Erfinders William Henry Fox Talbot aus.

Die andere Seite der Familie: Renes Vater hatte eine ganz andere Einstellung zum Krieg als seine Mutter. Als er 1940 in einem Raum voller Rekruten gefragt wurde, wer als Kellner im Offiziersclub dienen wolle, meldete er sich am schnellsten. Also blieb er zu Hause in Berlin und lernte alles über die Shoah, indem er den Gesprächen im Offiziersclub lauschte. Er erzählte Rene, dass er alles über die Vernichtungen erfuhr, während sie stattfanden, und während er die Gesellschaft der Offiziersfrauen genoss, während die Offiziere wieder an der Front waren.

Renes Geschichte ist eine Geschichte der Konfrontation mit und der Wahl zwischen diesen gegensätzlichen Erzählungen, der Versöhnung zwischen intimen Familienbeziehungen und der Verantwortung für die kollektive Geschichte.

Rene tat dies durch Aktivismus:

"Die Sammlung Prinzhorn, die aus mehr als 5.000 Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen und Textilien besteht, die größtenteils von schizophrenen Patienten zwischen etwa 1890 und 1920 geschaffen wurden, soll im kommenden Frühjahr in einer Dauerausstellung an der Universität Heidelberg, dem Sitz der psychiatrischen Klinik, in der die Sammlung ursprünglich angelegt wurde, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Im vergangenen April kündigte die Universität Pläne an, die Sammlung in einem renovierten Hörsaal aus dem 19. Jahrhundert zu präsentieren, der an die neurologische Abteilung der Universität angrenzt. Eine deutsche Gruppe, die sich für die Rechte psychisch Kranker einsetzt, kämpft jedoch dafür, dass die Sammlung nach Berlin verlegt wird, um dort das Herzstück eines Gedenkmuseums für die Opfer der NS-Euthanasie zu bilden.

Der Großteil der Sammlung, die größtenteils von dem Psychiater und Kunsthistoriker Hans Prinzhorn zusammengetragen wurde, war eine wichtige Inspiration für zahlreiche europäische Künstler. Sie begann als eine Gruppe von etwa 127 Artefakten, die von Karl Wilmanns, dem Leiter der Psychiatrischen Klinik der Universität Heidelberg, für ein mögliches "Museum für pathologische Kunst" zusammengestellt wurden. Als Prinzhorn als Assistent an die Klinik kam, wurde er mit der Erweiterung dieser Sammlung betraut und erwarb 1919-20 Objekte aus Kliniken in ganz Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, und sogar aus Japan und Peru. 1922, ein Jahr nach seinem Ausscheiden aus der Klinik, veröffentlichte Prinzhorn sein immer noch maßgebliches Werk Artistry of the Mentally III, das in Avantgardekreisen zur Pflichtlektüre wurde. Max Ernst nahm das Buch mit nach Paris, wo es die Bibel der Pariser Surrealisten wurde. Die Werke erregten in den 20er Jahren in Deutschland und Frankreich Aufsehen, gerieten nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit und wurden erst in den 60er Jahren wiederentdeckt.

Zu der aktuellen Kontroverse trägt auch die Verwendung einiger Prinzhorn-Werke durch die Nationalsozialisten bei. Im Jahr 1937, vier Jahre nach Prinzhorns Tod, trat Carl Schneider die Nachfolge von Wilmanns als Direktor der Heidelberger Klinik an und stellte Werke für die NS-Ausstellung "Entartete Kunst" zur Verfügung, um die Nazi-These von der Pathologie der modernen Kunst zu illustrieren. Darüber hinaus war Schneider maßgeblich am Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten beteiligt, indem er dazu beitrug, mehr als 20.000 psychisch Kranke - darunter auch die Autoren einiger Werke aus der Sammlung Prinzhorn - in die Gaskammern zu schicken.

Diese Verbindung zwischen der Universität Heidelberg und den Nazis ist der Grund, warum Rene Talbot, Sprecher einer deutschen Interessengruppe für die Rechte psychisch Kranker, die Überführung der Prinzhorn-Sammlung in das Berliner Museum fordert. Er behauptet, dass Prinzhorn "derjenige war, der diese Vorstellung von der Existenz einer pathologischen Kunst implantiert hat. Damit hat er den Grundstein für die Ausstellung 'Entartete Kunst' gelegt". Talbot rechnet mit der Unterstützung einiger sozialdemokratischer Politiker, die seinem Anliegen offenbar wohlgesonnen sind. (https://indexarticles.com/arts/art-in-america/ownership-dispute-over-prinzhorn-collection-art-work-by-the-mentally-ill-2/ )

Die Medikalisierung der Repression machte es leicht, diese Künstler/Insassen als "nutzlose Esser" zu brandmarken, die des Lebens unwürdig sind und im Rahmen des T-4-Euthanasieprogramms getötet werden sollten. Die sozialdarwinistische Ausrottung der "unnützen Esser" - Behinderte, Geisteskranke, Homosexuelle - durch T-4 war die Vorlage für die auf der Wannseekonferenz geplante Massenvernichtung, das Anfangsprodukt des Genozids. Ohne den Beweis der Nazi-Ärzte dass das Konzept des Massenmords als Prototyp funktioniert, wäre es viel schwieriger gewesen, die Maschinerie des Völkermords während des Krieges in Gang zu setzen.

Obwohl ich mit Rene und Dr. Thomas Szasz in Bezug auf den "Mythos der Geisteskrankheit" nicht übereinstimme, eröffnete mir Rene das Fenster, wie staatlich geförderte sozial- und rassendarwinistische Politiken über mehrere Regime hinweg medikalisiert wurden:

So lehrte der ungeschulte Autodidakt den Professor. Eine weitere Lektion, die der Autodidakt Rene seinem Freund, dem Professor, spät im Leben erteilte: "das Recht auf Faulheit". Rene war seiner Zeit voraus, lange vor der großen COVID-Resignation und dem Aufkommen des stillen Ausstiegs. Das Paradoxon, in dem dieser Verfechter des "Rechts auf Faulheit" lebte, war sein Arbeitsethos der Deutschen Gründlichkeit. Wäre er nicht so ehrgeizig gewesen, wäre die White Eagle nie gebaut worden. Sein Talent war das eines praktizierenden, nicht nur theoretisierenden Anarchisten, der ein Team ohne Zwang führte und inspirierte. Die Seltenheit von Renes Talent beweist auch, dass Anarchismus nicht funktionieren kann, eine Frage, die Rene bei unserem nächsten Treffen sicher gerne diskutieren würde.

Dafür, und für viel mehr Faulheit ohne sich schuldig zu fühlen, bin ich dankbar für Renes Freundschaft.

---------------------------------------

* Eine Bemerkung von mir, Rene:

Die Unkenntnis meiner Mutter über die wahre Situation war umso tragischer, als ihre allerbeste Freundin in Öhringen, wo sie aufwuchs, Hansi Kahn war, ein jüdisches Mädchen, das gegenüber wohnte. Hansi hatte das Glück, Eltern mit luxemburgischem Pass zu haben, die Mitte der 30er Jahre rechtzeitig nach New York auswanderten.

Es blieb eine sehr gute Freundschaft auch nach dem Krieg, Hansi und meine Mutter schrieben sich. Hansi arbeitete im Büro der Iceland-Air und ich lernte sie 1987 in NY kennen. Eine reizende Dame, die mich zu einem japanischen Abendessen einlud und auch Flüge für mich buchte :-)

Ich habe versucht, sie 1994 wieder zu besuchen, aber ich habe sie nicht an ihrer alten Adresse getroffen - ich habe sie leider aus den Augen verloren.

von Lester Golden

Es war Liebe auf den ersten Blick - der hoch aufragende Mast, der sich auf der Amsterdamer Bootsausstellung 1992 über das Deck und den Rumpf der White Eagle im neoklassischen Stil der J-Klasse erhob. Ich ging an Bord und bat ein Besatzungsmitglied, den Kapitän zu sprechen. Rene war der Kapitän, dem ich die Geschichte meiner noch nicht einmal ein Jahr alten Firma erzählte, die Fotos und Broschüren für Yachtbauer herstellt. Er erzählte mir die fesselnde Geschichte der ersten postkommunistischen Superyacht der Welt, die in Danzig von einer gemischten deutschen und polnischen Belegschaft gebaut wurde, die auf Englisch zusammenarbeitete.

So begann eine 30 Jahre währende Freundschaft mit meinem einzigartigen, leidenschaftlichen und obszön großzügigen Kunden, in der unsere Broschüren in seinem Keller lagen, ich in seinem Bürozimmer im Erdgeschoss wohnte und die wunderbare Küche seiner polnischen Partnerin genoß. Sehr leckere schwäbische Maultaschen in der Kneipe um die Ecke standen ebenfalls auf dem Speiseplan dieser Freundschaft.

Es begann mit einem unvergesslichen Fotoshooting Anfang Oktober 1992 in Villefranche und bei der klassischen Yachtregatta Nioulargue in St. Tropez auf der Liebe auf den ersten Blick White Eagle. Es gab mehrere Gemeinsamkeiten, die ein Zusammentreffen von uns beiden ermöglichten. Rene war ein Italophiler, der eine sehr liebevolle Beziehung zum Essen hat, und mein Partner Jason und ich lebten in Mailand. Ich fand Renes Französisch so lustig, wie er mein bisschen schlechtes Gymnasialdeutsch fand; gute Aussprache, aber Grammatiklos (Rene wartet immer noch darauf, dass ich das Verb an die richtige Stelle setze). Rene war ein intellektueller Autodidakt, der die Herausforderung annahm, mit meinem geschulten Historikergeist zu sprechen, da er eine interessante Familiengeschichte zu bewältigen hatte.

Ich lernte Renes Familiengeschichte sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, direkt von ihm und beobachtete, wie er mit seiner 1918 geborenen schwäbischen Mutti sprach. Ich beobachtete auch, wie sich aus dieser Familiengeschichte sein Aktivismus für das Post-Yachting-Geschäft entwickelte. Wir waren weniger als ein Jahr auseinander und beide Kinder der Aktivismus-Ära nach 1968, gegen den Vietnamkrieg in den USA und gegen die beschönigte Amnesie der Geschichte in Deutschland. Renes besondere Familiengeschichte veranschaulichte die generationenübergreifende Abrechnung der Kinder mit der Nazi-Vergangenheit ihrer Eltern und Großeltern.

Rene verkörperte die Widersprüchlichkeit im deutschen Nachkriegsdenken. Seine Mutter, die 1918 geboren wurde und ein Jahrhundert lang lebte, stammte aus einem Dorf in der Nähe von Stuttgart. Während des Krieges diente sie als Krankenschwester im polnischen Epizentrum der Shoah, sagte Rene jedoch aufrichtig, dass sie nichts von den Vernichtungslagern gewusst habe. In einem Café am Wannseekanal in Berlin, nicht weit von der Villa entfernt, in der die Nazis die Shoah planten, habe ich gesehen, wie Rene auf den Tisch schlug und zu seiner Mutter sagte: "Wie konntest du nichts wissen?".*

Sein Vater hingegen stammte aus dem anderen Deutschland, einer kosmopolitischen Familie französischer und englischer Herkunft, die fotografische Geräte importierte. Renes Nachname weist ihn als einen entfernten Nachkommen des englischen Wissenschaftlers, Fotografiepioniers und Erfinders William Henry Fox Talbot aus.

Die andere Seite der Familie: Renes Vater hatte eine ganz andere Einstellung zum Krieg als seine Mutter. Als er 1940 in einem Raum voller Rekruten gefragt wurde, wer als Kellner im Offiziersclub dienen wolle, meldete er sich am schnellsten. Also blieb er zu Hause in Berlin und lernte alles über die Shoah, indem er den Gesprächen im Offiziersclub lauschte. Er erzählte Rene, dass er alles über die Vernichtungen erfuhr, während sie stattfanden, und während er die Gesellschaft der Offiziersfrauen genoss, während die Offiziere wieder an der Front waren.

Renes Geschichte ist eine Geschichte der Konfrontation mit und der Wahl zwischen diesen gegensätzlichen Erzählungen, der Versöhnung zwischen intimen Familienbeziehungen und der Verantwortung für die kollektive Geschichte.

Rene tat dies durch Aktivismus:

- Er wandte sich gegen die Zwangspsychiatrie und setzte sich für die Verabschiedung des deutschen Gesetzes zum Verbot der Zwangseinweisung ein (Irren-Offensive).

- Er organisierte das Russell-Tribunal, das die Medikalisierung der nationalsozialistischen Ideologie der völkermörderischen Verfolgung aufdeckte (https://freedom-of-thought.de ). Das Russell-Tribunal lieferte zusätzliche dokumentarische Beweise für die These des Überlebenden-Historikers Henry Friedlander, dass das Euthanasie-Programm der Schlüssel zum Verständnis des Nazi-Völkermords war; dass "es die Ärzte waren, die die Nazis mehr brauchten als die Nazis die Ärzte."

- Ich organisierte die Teilnahme meines Freundes, des Opfers der Zwillingsversuche in Auschwitz Otto Klein, als Zeuge beim Prozess des Russell-Tribunals gegen die Nazi-Ärzte im Jahr 2001, bei dem Otto über die Experimente von Dr. Mengele an ihm und anderen Zwillingen berichtete. "Il etait tres gentile", sagte Otto über Rene. Ich fühlte mich völlig sicher, als ich meinen überlebenden Freund zu meinem großherzigen Berliner Freund schickte.

- Den Versuch, ein Museum zu finanzieren und zu errichten, das die Raubkunst der Sammlung Prinzhorn und die Kunstwerke der Opfer des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms, die in der Psychiatrie der Universität Heidelberg als Geiseln gehalten werden, beherbergen soll. Die akademischen Nachkommen der Täter waren immer noch im Besitz der Kunstwerke der Euthanasie-Opfer, obwohl sie keinen Anspruch auf die Kunst hatten. Mit eigenen Mitteln erreichte Rene, dass der Berliner Senat die Genehmigung zum Bau des Museums in der Tiergartenstraße 4 erteilte, wo das Euthanasieprogramm seinen Sitz hatte. Es konnte jedoch nie gebaut werden, da die Heidelberger Psychiater, die im Besitz der Kunstwerke waren, nicht zuließen, dass diese in einem Museum untergebracht wurden, das für ihren Berufsstand in genau der Weise werben würde, die sie nicht sehen wollten.

"Die Sammlung Prinzhorn, die aus mehr als 5.000 Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen und Textilien besteht, die größtenteils von schizophrenen Patienten zwischen etwa 1890 und 1920 geschaffen wurden, soll im kommenden Frühjahr in einer Dauerausstellung an der Universität Heidelberg, dem Sitz der psychiatrischen Klinik, in der die Sammlung ursprünglich angelegt wurde, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Im vergangenen April kündigte die Universität Pläne an, die Sammlung in einem renovierten Hörsaal aus dem 19. Jahrhundert zu präsentieren, der an die neurologische Abteilung der Universität angrenzt. Eine deutsche Gruppe, die sich für die Rechte psychisch Kranker einsetzt, kämpft jedoch dafür, dass die Sammlung nach Berlin verlegt wird, um dort das Herzstück eines Gedenkmuseums für die Opfer der NS-Euthanasie zu bilden.

Der Großteil der Sammlung, die größtenteils von dem Psychiater und Kunsthistoriker Hans Prinzhorn zusammengetragen wurde, war eine wichtige Inspiration für zahlreiche europäische Künstler. Sie begann als eine Gruppe von etwa 127 Artefakten, die von Karl Wilmanns, dem Leiter der Psychiatrischen Klinik der Universität Heidelberg, für ein mögliches "Museum für pathologische Kunst" zusammengestellt wurden. Als Prinzhorn als Assistent an die Klinik kam, wurde er mit der Erweiterung dieser Sammlung betraut und erwarb 1919-20 Objekte aus Kliniken in ganz Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, und sogar aus Japan und Peru. 1922, ein Jahr nach seinem Ausscheiden aus der Klinik, veröffentlichte Prinzhorn sein immer noch maßgebliches Werk Artistry of the Mentally III, das in Avantgardekreisen zur Pflichtlektüre wurde. Max Ernst nahm das Buch mit nach Paris, wo es die Bibel der Pariser Surrealisten wurde. Die Werke erregten in den 20er Jahren in Deutschland und Frankreich Aufsehen, gerieten nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit und wurden erst in den 60er Jahren wiederentdeckt.

Zu der aktuellen Kontroverse trägt auch die Verwendung einiger Prinzhorn-Werke durch die Nationalsozialisten bei. Im Jahr 1937, vier Jahre nach Prinzhorns Tod, trat Carl Schneider die Nachfolge von Wilmanns als Direktor der Heidelberger Klinik an und stellte Werke für die NS-Ausstellung "Entartete Kunst" zur Verfügung, um die Nazi-These von der Pathologie der modernen Kunst zu illustrieren. Darüber hinaus war Schneider maßgeblich am Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten beteiligt, indem er dazu beitrug, mehr als 20.000 psychisch Kranke - darunter auch die Autoren einiger Werke aus der Sammlung Prinzhorn - in die Gaskammern zu schicken.

Diese Verbindung zwischen der Universität Heidelberg und den Nazis ist der Grund, warum Rene Talbot, Sprecher einer deutschen Interessengruppe für die Rechte psychisch Kranker, die Überführung der Prinzhorn-Sammlung in das Berliner Museum fordert. Er behauptet, dass Prinzhorn "derjenige war, der diese Vorstellung von der Existenz einer pathologischen Kunst implantiert hat. Damit hat er den Grundstein für die Ausstellung 'Entartete Kunst' gelegt". Talbot rechnet mit der Unterstützung einiger sozialdemokratischer Politiker, die seinem Anliegen offenbar wohlgesonnen sind. (https://indexarticles.com/arts/art-in-america/ownership-dispute-over-prinzhorn-collection-art-work-by-the-mentally-ill-2/ )

Die Medikalisierung der Repression machte es leicht, diese Künstler/Insassen als "nutzlose Esser" zu brandmarken, die des Lebens unwürdig sind und im Rahmen des T-4-Euthanasieprogramms getötet werden sollten. Die sozialdarwinistische Ausrottung der "unnützen Esser" - Behinderte, Geisteskranke, Homosexuelle - durch T-4 war die Vorlage für die auf der Wannseekonferenz geplante Massenvernichtung, das Anfangsprodukt des Genozids. Ohne den Beweis der Nazi-Ärzte dass das Konzept des Massenmords als Prototyp funktioniert, wäre es viel schwieriger gewesen, die Maschinerie des Völkermords während des Krieges in Gang zu setzen.

Obwohl ich mit Rene und Dr. Thomas Szasz in Bezug auf den "Mythos der Geisteskrankheit" nicht übereinstimme, eröffnete mir Rene das Fenster, wie staatlich geförderte sozial- und rassendarwinistische Politiken über mehrere Regime hinweg medikalisiert wurden:

- Die Tuskegee-Experimente der Amerikaner.

- Eugenisch motivierte Zwangssterilisationen und/oder Zwangsentzug von Kindern aus ihren Familien in Schweden, den USA, Kanada, Australien und Israel (von sephardischen jüdischen Kindern).

- Und die psychiatrischen Missbräuche der Sowjets.

So lehrte der ungeschulte Autodidakt den Professor. Eine weitere Lektion, die der Autodidakt Rene seinem Freund, dem Professor, spät im Leben erteilte: "das Recht auf Faulheit". Rene war seiner Zeit voraus, lange vor der großen COVID-Resignation und dem Aufkommen des stillen Ausstiegs. Das Paradoxon, in dem dieser Verfechter des "Rechts auf Faulheit" lebte, war sein Arbeitsethos der Deutschen Gründlichkeit. Wäre er nicht so ehrgeizig gewesen, wäre die White Eagle nie gebaut worden. Sein Talent war das eines praktizierenden, nicht nur theoretisierenden Anarchisten, der ein Team ohne Zwang führte und inspirierte. Die Seltenheit von Renes Talent beweist auch, dass Anarchismus nicht funktionieren kann, eine Frage, die Rene bei unserem nächsten Treffen sicher gerne diskutieren würde.

Dafür, und für viel mehr Faulheit ohne sich schuldig zu fühlen, bin ich dankbar für Renes Freundschaft.

---------------------------------------

* Eine Bemerkung von mir, Rene:

Die Unkenntnis meiner Mutter über die wahre Situation war umso tragischer, als ihre allerbeste Freundin in Öhringen, wo sie aufwuchs, Hansi Kahn war, ein jüdisches Mädchen, das gegenüber wohnte. Hansi hatte das Glück, Eltern mit luxemburgischem Pass zu haben, die Mitte der 30er Jahre rechtzeitig nach New York auswanderten.

Es blieb eine sehr gute Freundschaft auch nach dem Krieg, Hansi und meine Mutter schrieben sich. Hansi arbeitete im Büro der Iceland-Air und ich lernte sie 1987 in NY kennen. Eine reizende Dame, die mich zu einem japanischen Abendessen einlud und auch Flüge für mich buchte :-)

Ich habe versucht, sie 1994 wieder zu besuchen, aber ich habe sie nicht an ihrer alten Adresse getroffen - ich habe sie leider aus den Augen verloren.